supportポンプの基礎知識

無料相談受付中!

まずはお気軽にお問合せください

並列運転と直列運転

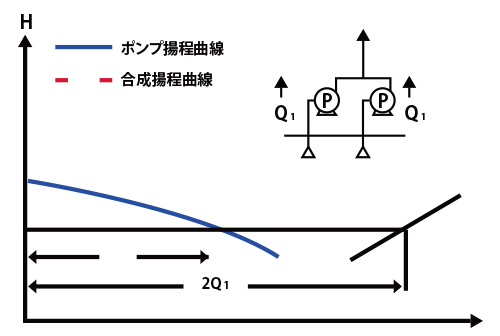

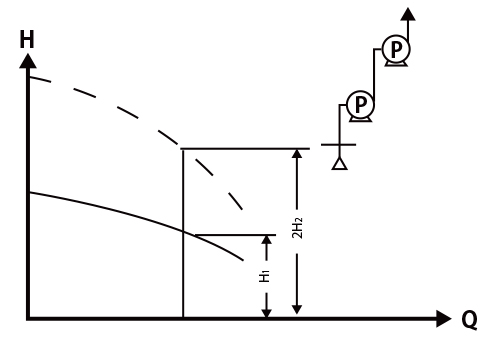

2台の同一性能ポンプの並列曲線

ポンプ1台を止めても水量は半分にならない。

2台運転時の運転点を設計要項とすると、1台を止めた時は、残りの1台は要項点以上の水量(以下オーバージスチャージと言う。)で運転される。従ってキャビテーションに注意を要します。

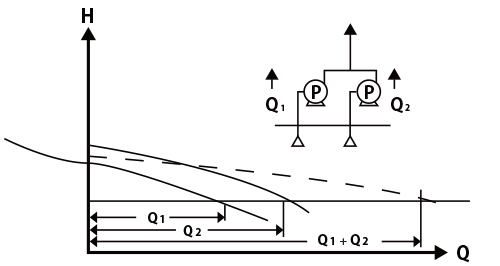

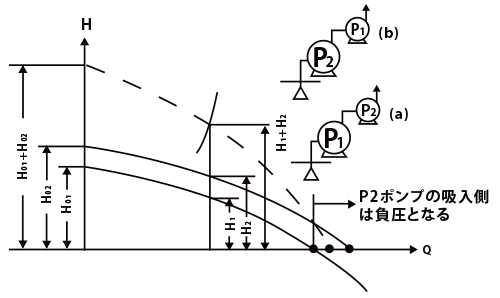

異なる性能の2台のポンプの並列曲線

抵抗曲線が一定していれば締切揚程を合わせる必要はありません。

辱抗曲線によっては、低揚程の方のポンプが正転逆流する心配があります。

2台の同一性能ポンプの直列運転

抵抗曲線の形状により、直列運転、並列運転のうち、どちらが水量が多く出るか検討する必要があります。

2台目のポンブは押込圧力がつくので、ケーシングの肉厚に注意が必要です。

1台のポンプを止めると、そのポンプは揚水上の抵抗になります。

異なる性能の2台のポンプの直列運転

(a)の場合は、P2ポンプの吸込側が負圧となり、キャビテーションの発生に注意が必要です。

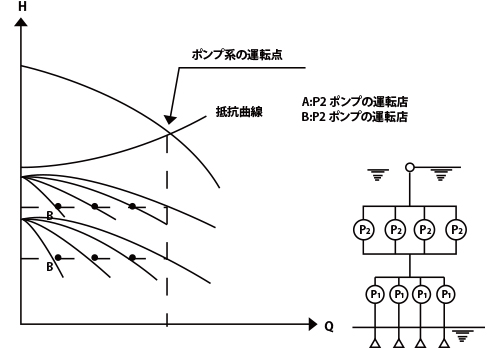

多数のポンプの合成曲線

図に示す様な組合せは、水道用送水ポンプ及び同増圧ポンプ(P2)としてよく見られるものです。この場合並列運転のものを先ず合成し、そ の合成曲線を1台のポンプの揚程曲線と見倣して直列に合成すればよい。

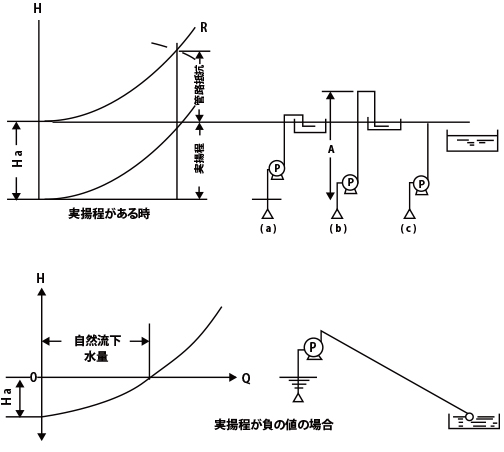

管路の抵抗曲線

管路の抵抗曲線は管路を流れる流量による摩擦抵抗曲線と、吐出井水面の吸水井水面よりの高さ(実際にはポンプで揚水する場合、この高さがポンプの実揚程となるので、以後この高さの事を「実揚程」と云う。)との和として求められます

実揚程は必ずしも正の値とは限らない。ポンプ吐出井水面は、吸水井水面より低い場合もある。この様なものは山手にポンプ場があり、下町に送水する水道用ポンプ等に見られます。この場合は、ある水量迄は自然流下で流れるが、それ以上の水量を送る為には、やはりポンプが必要となります。

※(a)(b)(c)に示すものは、総て同一実揚程となります。(a)が普通であるが、特に高い障害物があって配管出来ぬ場合は(b)を選ぶ。但しこの場合、ポンプの締切揚程は「A」より高くなければならない。(c)の如き揚水方法は、一般に動力の損失となるので注意のこと。

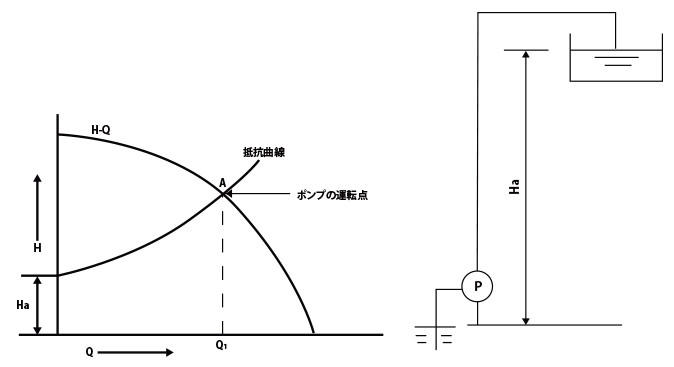

ポンブの運転点について

ポンプの運転点はポンプのH-Q曲線と管路抵抗曲線との交点となります。左図のようにポンブの実揚程(Ha) の場合管路の抵抗曲線は右図のようになります。この抵抗曲線とポンプのH-Qとの交点Aがポンプの運転点となり、その時の吐出量はQ1となります。

ポンプについてのお問い合わせはこちら